これらの症状に心当たりはありませんか?

Trouble

- 倦怠感が続く

- 食欲がない

- 腹部が張っている

- 体重が急増・急減した

- 皮膚、白目が黄色い(黄疸)

- 皮膚のかゆみ

- 出血が止まらない

- 足のむくみが気になる

- 食生活が乱れている

- アルコールをよく飲む

- 健康診断で肝機能の異常を指摘された

肝臓は“沈黙の臓器”と呼ばれるほど症状が出にくい…

”しっかり検査・診察がしてほしい”方は

大阪なんば内科・消化器内視鏡クリニックへご相談を

Consultation

お問い合わせ・ご予約

Hepatology

大阪なんば内科・消化器内視鏡クリニックの

肝臓内科とは?

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるように、障害されてもなかなか自覚症状が現れません。それだけ強い臓器とも言えますが、“気づかないうちに病気が進行してしまう”ということでもあります。症状が現れた時には肝硬変や肝臓がんが進行していた、というケースが少なくないのです。

肝臓内科では、急性肝炎、B型慢性肝炎、C型慢性肝炎、脂肪肝、非アルコール性脂肪肝炎などの肝臓の疾患の診断・治療を行います。

健康診断で肝臓機能の異常を指摘された方、食生活が乱れており生活習慣病や肝臓の病気が気になるという方は、大阪なんば内科・消化器内視鏡クリニックにご相談ください。

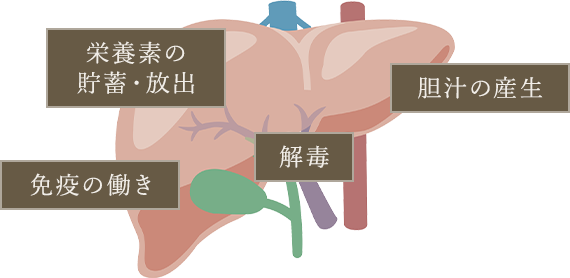

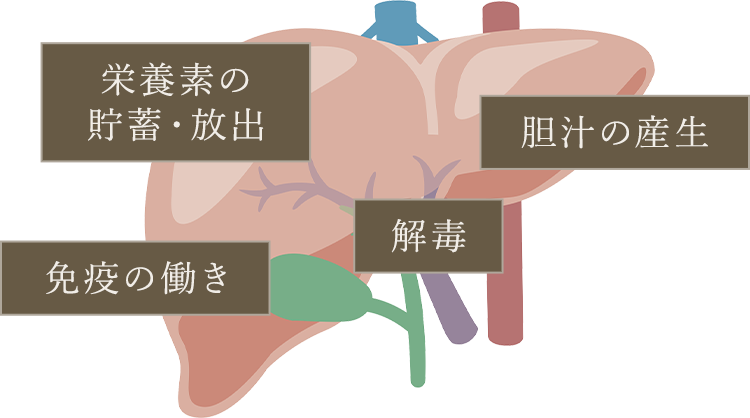

そもそも肝臓の働きとは?

肝臓は、右上腹部、胃の隣にある、比較的大きな内臓です。

胆汁の産生、栄養素の貯蓄・放出、解毒など、私たちの身体にとって大切な役割を担っています。

1

胆汁の産生

脂肪の消化、タンパク質の分解という働きを持つ「胆汁」をつくります。

胆汁は、肝細胞から絶えず分泌されています。

2

栄養素の

貯蓄・放出

ブドウ糖をグリコーゲンへ変化させる、アミノ酸をアルブミンとフィブリノゲンに分解する、またそれらを貯蓄し、適切なタイミングで放出させる役割があります。

3

解毒

お酒の中のアルコール、タバコに含まれるニコチンなどを中和します。

また、乳酸をグリコーゲンへと変える働きも持ちます。

4

免疫の働き

クッパ―細胞が、体内に侵入してきた異物を分解します。また、NK細胞がウイルス感染した細胞・老化した細胞を処理したり、T細胞が免疫細胞に指令を出したりします。

Examination肝臓内科で実施する検査のご案内

フィブロスキャン検査

右脇腹に超音波と振動を発するプローブを当て、その伝わり方をもとに肝臓の硬さと脂肪量を調べる検査です。

肝硬変・脂肪肝を評価する方法として「肝生検」がありますが、フィブロスキャン検査であれば痛みなく、定期的に実施できます。またレントゲン検査のような被ばくもないため、妊娠している・可能性がある女性でも安心です。

検査の所要時間は、約1分です。通常、腹部の超音波検査と同時に実施します。

フィブロスキャン検査が推奨されるのはどのような方ですか?

非アルコール性脂肪性肝炎が疑われる方

ほとんど、もしくはまったくお酒を飲まない人に起こる肝炎です。食べ過ぎ、運動不足などが主な原因となります。特に糖尿病・脂質異常症といった生活習慣病のある方は、非アルコール性脂肪性肝炎のリスクが高くなります。症状としては、疲労感、倦怠感や右上腹部の不快感などが挙げられますが、無症状のケースが多くなります。

非アルコール脂肪性肝炎の疑いがある場合、以前は肝生検が行われていましたが、現在ではフィブロスキャン検査によって肝硬変への進展の程度を評価することが可能です。

脂肪肝があり、慢性肝炎が疑われる方

画像検査・血液検査の結果、脂肪肝が認められ、さらに慢性肝炎の疑いがあるようなケースです。

フィブロスキャン検査を行うことで、肝細胞が線維化する前の段階での早期発見が可能になります。

その他何らかの肝臓疾患があり、肝硬変が疑われる方

肝硬変は、B型肝炎・C型肝炎、原発性胆汁性硬化性胆管炎、自己免疫性肝炎、原発性硬化性胆管炎などから進展することもあります。

上記疾患があり、肝細胞の線維化および肝硬変の疑いがある場合も、フィブロスキャン検査が有効となります。

超音波検査(腹部エコー)

皮膚に当てたプローブから超音波を発し、その反射を読み取ることで、身体の内側の臓器の形・大きさをリアルタイムで画像化します。腫瘍・ポリープ・結石などの発見が可能です。痛み・被ばくがなく、妊娠している女性・子どもであっても安心して、繰り返し受けることができます。

肝臓内科で行う腹部超音波検査では、肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓などの臓器を評価します。肝臓であれば、その形・大きさ、表面・内部の状態、脂肪量、血管などを調べ、肝硬変・脂肪肝・肝がんなどの発見に役立てます。

胃カメラ検査(胃内視鏡検査)

口または鼻から内視鏡を挿入し、食道・胃・十二指腸の粘膜を観察する消化器内視鏡検査です。カメラを介して直接的に粘膜を観察できることから、炎症・潰瘍・がんなどの病変の早期発見が可能です。また、疑わしい組織を採取して病理検査にかける、ピロリ菌検査を行うといったこともできます。

一見すると肝臓とは関係のないように思えるかもしれませんが、「食道・胃静脈瘤」という、肝疾患とかかわりのある病変が見つかることがあります。

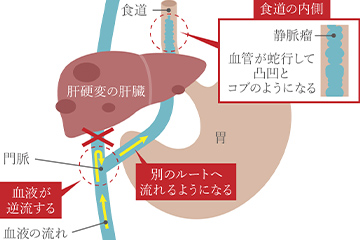

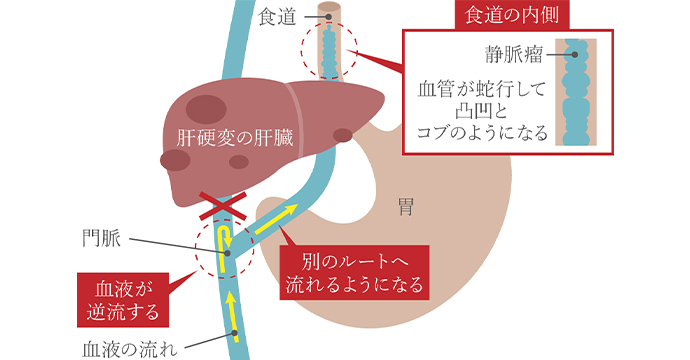

食道・胃静脈瘤(じょうみゃくりゅう)とは

無症状でありながら、破裂に至ると命にかかわる病変

肝硬変などの肝疾患によって門脈の血流が滞ると、門脈の血圧が高くなり、行き場を失った血液が食道や胃へと逆流します。このようにして食道や胃の静脈の血液量が多くなり、こぶ状に膨れたものを「食道・胃静脈瘤」と言います。

こぶができるだけは無症状ですが、破裂すると大量の出血を起こします。緊急治療を行いますが、場合によっては出血性ショックで命を落とします。

未破裂のうちに胃カメラ検査で早期に発見し、内服治療・内視鏡治療・カテーテル治療・手術などを行う必要があります。

血液検査

血液を採取し、肝機能を含めた各項目について調べます。

肝臓疾患、糖尿病、高血圧症、脂質異常症、貧血、腎臓病、がんなど、さまざまな病気の発見につながる検査です。

検査内容

- 貧血(Hbなど)

- 肝機能【AST(GOT)、ALT(GPT)、LDH、ALP、γGTP】

- 腎機能(BUN、Cre、eGFR )

- 膵機能(AMY)

- タンパク質(TP、Alb)

- 血糖値(BS)

- HbA1c

- 尿酸値(UA)

- コレステロール値【T-chol、HDL(善玉コレステロール)、LDL(悪玉コレステロール)】

- 中性脂肪(TG)

- 尿分析

- 炎症反応(CRP、WBC、白血球分画など)

- アンモニア(NH3)

肝炎検査

採取した血液を用い、HBs抗原やHCV抗体を測定し肝炎ウイルス検査のスクリーニングを行います。陽性であれば、「HBV-DNA検査」「HCV-RNA検査」といった検査を追加します。

以下に該当する方は、そうでない方よりも肝炎ウイルスに感染している可能性が高くなります。症状の有無や程度に関係なく、一度検査を受けることを勧めます。

- ウイルス性肝炎、または肝硬変・肝がんの既往がある家族・パートナーがいる

- 過去に一度でも輸血、手術を受けたことがある

- タトゥーや刺青が入っている、ピアス穴をあけている

- 海外渡航後、血液検査で肝機能の異常を指摘された

その他の血液検査

抗核抗体

細胞中の核を構成する成分を抗原とするさまざまな「自己抗体」の総称です。

膠原病のスクリーニング検査として、抗核抗体を調べます。数値が高い場合には、自己免疫性肝炎(AIH)の可能性を考えます。

抗ミトコンドリア抗体・M2抗体

抗ミトコンドリア抗体とは、ミトコンドリア内抗原に反応する自己抗体のことです。中でもM2抗体は、原発性胆汁性胆管炎において96%以上という高確率で陽性となります。

主に慢性的な肝機能障害がある方、原因不明の身体の強いかゆみが続いている方、原因不明の肝硬変の家族歴がある方に対して行います。

Consultation

お問い合わせ・ご予約

肝臓・肝機能を元気にするには?

アルコールとの関係は?

肝臓を元気にし、肝機能を高めるためにできることがあります。

症状の現れにくい肝臓の健康を病気から守るため、日ごろから意識してみましょう。

肝臓・肝機能を高める生活習慣や予防法

バランスの良い食事・食べ過ぎない

野菜、魚介類を多めに摂り、腹八分目に抑えましょう。肉類の摂り過ぎをはじめとする栄養バランスの乱れ、食べ過ぎは、肝臓への負担を大きくします。

生活リズムを整える

起床・就寝の時間、三食の時間は、できるだけ一定にしましょう。食事回数が減ると、どうしても1回あたりのカロリーが増え、肝臓に負担がかかります。

薬の用法・用量を守る

薬の成分のほとんどは、肝臓で分解されます。用法・用量は必ず守りましょう。また市販薬に頼り過ぎず、できるだけ医師の処方を受けた薬を飲むことをおすすめします。

お酒が弱いのはなぜ?お酒の飲み方

肝機能障害は、必ずアルコールが原因になるわけではありません。しかし、アルコールの摂り方、つまりお酒の飲み方が影響するケースは少なくありません。お酒を飲む人は、以下のようなポイントに気をつけてください。

食事のお供にお酒を飲む

きちんとした食事と一緒にお酒を飲むと、飲酒量が抑えられ、肝臓への負担が軽減されます。

空腹時にお酒だけを飲むといったことは、できるだけ避けましょう。

おつまみを工夫する

きちんとした食事と一緒にお酒を飲むのが理想ですが、お付き合いなどでそれが難しいこともあるかと思います。そういった場合には、ビタミン、ミネラルの豊富なおつまみを選びましょう。

魚・小魚、豆腐、ナッツ、チーズ、野菜、海藻などがおすすめです。

適量を守る

日本酒であれば1合、ビール中瓶であれば1本、ウイスキーダブルであれば1杯、ワインであればワイングラス2杯弱以下が、1日のアルコール飲料の摂取量の目安となります(女性の場合は半分)。

週に2日以上の連続した休肝日をつくる

肝臓は、休めることでしっかりと回復する臓器です。1週間のうち、2日以上の連続した休肝日を設けることで、肝臓が元気を取り戻します。

Features当院の肝臓内科の10の特徴

01/10 Features

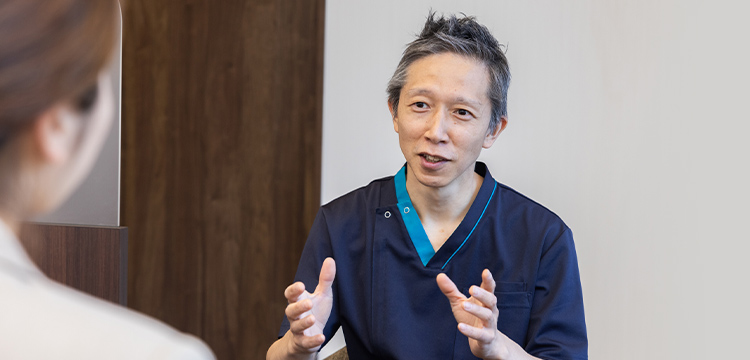

経験と実績のある医師が肝臓を丁寧にサポートほっと安心できる診療を

症状の少ない肝臓疾患ですが、なぜこの検査・治療が必要であるのかをご理解いただくことを大切にしております。日本肝臓学会・肝臓専門医が、分かりやすい言葉、検査結果・画像などを用いて、丁寧に診療を行います。

02/10 Features

豊富な検査設備で、あなたの肝臓を丁寧にチェック

超音波検査、フィブロスキャン検査、血液検査など、肝臓の状態を正確に把握するための検査を取り揃えております。血液検査においては、HBs抗原・HCV抗体、抗核抗体、抗ミトコンドリア抗体・M2抗体についても調べられます。

フィブロスキャン検査

超音波検査(腹部エコー)

03/10 Features

WEB予約により診察・検査時間を確保

電車での移動中、診療が終了した後などでもご利用いただけるWEB予約に対応しておりますので、ぜひご活用ください。待ち時間少なく、診察や検査を受けていただけます。

04/10 Features

大阪メトロ御堂筋線なんば駅6番出口から直結徒歩1分

当院は、大阪メトロ御堂筋線「なんば駅」直結の「Osaka Metroなんばビル」の3階にございます。南海電鉄「なんば駅」、近鉄「大阪難波駅」、JR「難波駅」からも徒歩圏内です。

05/10 Features

土日祝も検査・診療を実施

土曜日(9~18時)、日曜日・祝日(9~15時)も診療しております。お仕事・子育てなどで平日がお忙しいという方も、無理なく安心して通院していただけます。

06/10 Features

内科・消化器内科と複数の診療科目と連携

専門分野を持つ医師が複数在籍しており、必要に応じて内科・消化器内科と迅速に連携します。「何科に相談したらいいのか分からない」という時も、当院をご利用ください。

07/10 Features

苦痛を軽減するため鎮静剤を採用した内視鏡検査(胃カメラ・大腸カメラ)を

食道・胃・十二指腸・大腸の病気が疑われる場合には、胃カメラ・大腸カメラ検査を行います。特に胃カメラは、肝臓疾患と関係の深い食道・胃静脈瘤の早期発見に役立ちます。

08/10 Features

胃・大腸カメラ検査を同日検査に対応

ご希望であれば、胃カメラ・大腸カメラ検査を同じ日に実施することが可能です。食事制限、鎮静剤の使用、鎮静剤を使用した場合の運転制限が1回で済みます。

09/10 Features

必要な場合、当日の内視鏡検査が可能

前日21時以降の絶食等が必要ですが、条件が合えば初診日に内視鏡検査を行うことが可能です。ご不明の点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

10/10 Features

胃カメラは「口から」と「鼻から」と選択可能

嘔吐反射が起こりにくい経鼻内視鏡は、経口内視鏡と同等の精度で胃がんなどの早期発見が可能です。鼻づまり・鼻ポリープがある方には、経口内視鏡で対応します。

Clinic医院概要

(診療時間/アクセス)

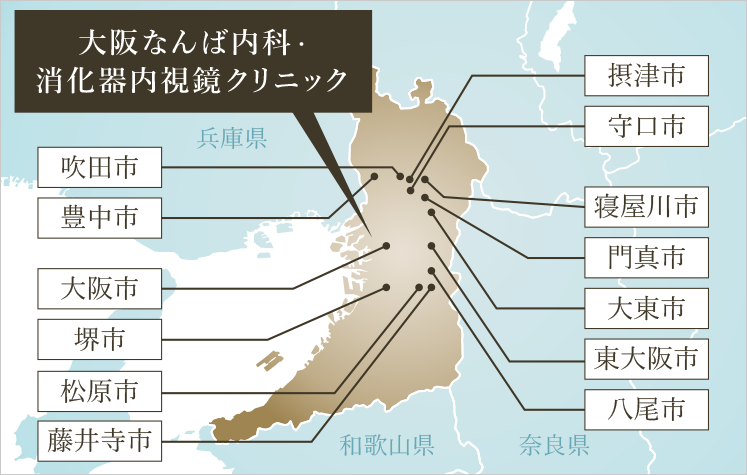

当院には大阪市内にお住まいの方はもちろんですが、大阪府、兵庫県、三重県、和歌山県にお住いの方も外来診察、内視鏡検査(胃カメラ、大腸カメラ)、健康診断を受けにお越し頂いております。 大阪府では京都市内、豊中市、吹田市、摂津市、寝屋川市、守口市、門真市、大東市、東大阪市、堺市、八尾市、藤井寺市、松原市、など遠方からもお越し頂いております。 当院までのアクセス情報は下記バナーよりご確認下さいませ。